More Detail

一、前言

中國大陸現行專利法第62條規定:「在專利侵權糾紛中,被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬於現有技術或者現有設計的,不構成侵犯專利權」,俗稱現有技術抗辯,被控侵權人可藉此理由主張未侵權。此處所指之現有技術及現有設計,根據專利法的定義,並不包含抵觸申請(即臺灣的擬制新穎性)及涉外在先專利,然而,深圳法院於2015年末發表的一篇文章,介紹了一份2013年的未公開判決,該判決表示涉外在先專利申請可比照抵觸申請作不侵權抗辯,該判決大幅地擴張了專利法第62條的適用,而嚴重限縮專利權人的權利,因此本文藉此探討該判決的內容及未來可能造成的影響。

二、判決介紹

前述之文章為深圳市中級人民法院(以下簡稱深圳法院)所著,並發表於2015年12月16日發行的中國知識產權報,名為「涉外在先專利申請可比照抵觸申請作不侵權抗辯」。據該文章所述,該判決的原告指控被告侵犯其外觀設計專利權,而被告抗辯稱被控侵權產品使用的是在先的臺灣設計專利,因此未侵犯原告的專利權(經查,被告並非臺灣專利權人,該文章中亦未提及被告與臺灣專利權人是否有任何關係,從經濟部智慧財產局的專利檢索系統中,亦未發現該臺灣專利權有授權、讓與等紀錄);深圳法院認定被控侵權產品確實落入原告專利權的保護範圍,以及被控侵權產品與該臺灣設計專利權在整體視覺效果上無任何實質性差異,並且深圳法院最後表示:「專利侵權訴訟中,現有技術(或設計)可以作爲專利不侵權抗辯的法定事由,而抵觸申請可以參照現有技術(或設計)作爲專利不侵權抗辯的事由,涉外在先專利申請可以進一步比照抵觸申請,作爲專利不侵權抗辯的事由」。

三、判決之法律層面的探討

從專利法第22及第23條可清楚得知,現有技術及現有設計不包含抵觸申請,以及抵觸申請不包含涉外在先專利(抵觸申請的前提是向中國知識產權局提出申請),因此專利法第62條的現有技術抗辯並未包含抵觸申請及涉外在先專利,故接下來的可分成兩個層面來討論:

(一)抵觸申請能否比照現有技術作不侵權抗辯:

該判決表示「根據2009年最高人民法院《關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(徵求意見稿)》第十七條、十八條規定,被訴侵權人以已公開的專利抵觸申請主張不侵權抗辯的,法院可以參照適用現有技術抗辯」,並且該判決表示「2010年4月,最高人民法院有關負責人在全國法院知識産權審判工作座談會上的講話中提出,被訴侵權人以實施抵觸申請中的技術方案主張其不構成專利侵權的,可以參照現有技術抗辯的審查標準予以評判。目前,許多有專利管轄權的法院在司法判例中均認定,被控侵權人以抵觸申請比照現有設計進行專利不侵權抗辯的,應當予以支持」;因此,根據最高人民法院的解釋(徵求意見稿)、全國法院座談會上的討論以及近年來的判例,實務上抵觸申請可以比照現有技術作不侵權抗辯。

(二)涉外在先專利能否比照抵觸申請作不侵權抗辯:

前述中國知識產權報之文章中明確指出臺灣的法律事務應比照域外法來處理,因此被告的抗辯主張不符合牴觸申請制度的調整範圍,但該判決最終仍認為涉外在先專利能比照抵觸申請作不侵權抗辯,而深圳法院於該文章中並未清楚闡明可比照的理由。

綜合前述兩點,實務上抵觸申請比照現有技術作不侵權抗辯,光是如此便已明顯與專利法的內容相違背,而深圳法院更基於未清楚敘明的理由,進一步將現有技術抗辯的範圍擴大至涉外在先專利申請,因此該見解與專利法內容之相斥更是進一步增大。

四、判決所造成的實務影響

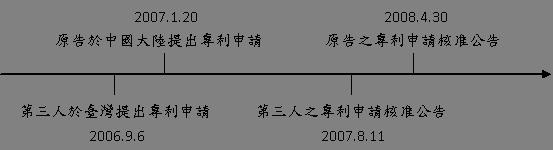

該判決在實務上,對於會在中國大陸及其他國家均提出專利申請的申請人來說,會造成極大的影響,例如當申請人針對同一發明或設計欲在臺灣及中國大陸均提出專利申請時,若中國大陸的申請日晚於臺灣的申請日且未主張臺灣申請案的優先權時,將來中國大陸的申請案核准後,主張權利時便可能會有問題,具體來說可分成兩種情形:

第一,在該文章所述的背景中,原告並非該臺灣專利權人,因此被告主張其使用的是第三人的臺灣專利權,在此情形下,若一專利在兩岸提出申請,原兩岸專利案相同的申請人,若因將臺灣專利權讓與給第三人或是若將中國大陸專利權轉讓給第三人,便會造成臺灣與中國大陸的專利權人不同。套用在該文章所述的判決之背景,被告根據該判決主張其實施的是第三人的在先臺灣專利權,因此可比照抵觸申請並進一步比照現有技術來作為不侵權的抗辯;

第二,縱使臺灣與中國大陸的專利權人相同,可能也會面臨相同的問題;

中國大陸專利法中,抵觸申請是無法排除申請人自己的在先專利申請,因此涉外在先專利若比照抵觸申請,則涉外在先專利也很可能無法排除原告自己的專利權;故在此情形下,同一內容在兩岸申請專利,只要中國大陸的申請日晚於臺灣的申請日且未主張優先權,則該中國大陸的專利權便可能同樣難以行使權利。

五、判決爭議

如同前述,該判決所會造成的實務影響非常巨大,然而,該文章及該判決有幾處疑點或可議之處:

第一,該判決中提到:「根據2009年最高人民法院《關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(徵求意見稿)》第十七條、十八條規定,被訴侵權人以已公開的專利抵觸申請主張不侵權抗辯的,法院可以參照適用現有技術抗辯」,然而該解釋僅是徵求意見稿,而在之後該解釋的正式公告版中,該段內容卻已被刪除,徵求意見稿版本的第十七、十八條對應於正式公告版的第十四條,但該第十四條中已看不到「抵觸申請可以參照適用現有技術抗辯」的段落,由此可合理推論最高法院在當時也認為抵觸申請不應可參照適用現有技術抗辯;並且,該解釋的正式公告版同樣在2009年便已公布,而該判決是在2012年立案,因此該判決引用的是明知已被刪除的條文,其心可議;故,整體看來,該判決除了「許多有專利管轄權的法院如此認定的司法判例」之外,並無任何法條文字作為「將抵觸申請比照現有技術作不侵權抗辯」的基礎。

此外,2016年3月21日正式公布,且2016年4月1日起施行的最高人民法院《關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》中,也同樣未見「涉外在先專利或抵觸申請可以參照適用現有技術抗辯」之內容,最高法院在2009年時決定未增列的條文內容,在七年後的第二次解釋時仍未增列上來,故可從此推論最高人民法院的心證傾向何方。

第二,該判決的全文並未公開,筆者透過諸多方式均未能找到該判決的全文,而後去電深圳法院才得知該判決可能因為涉及隱私而不公開;如同前述,該文章中未清楚闡明深圳法院認為涉外在先專利能比照抵觸申請作不侵權抗辯的具體理由,因此在判決全文不公開的情形下,究竟為何涉外在先專利能如此比照,至今仍不得而知。

第三,縱使該判決的全文因各種原因而未能公開,但仍透過發表文章的方式來介紹該判決的結果,而該判決於2013年11月14日便已作成,但該文章卻直到兩年後的2015年12月16日才發表,才使該見解公諸於世,其間隔的時間之長,實令人不得其解。

第四,該判決僅是深圳中級人民法院的一審判決,並非最高人民法院的判決,原告於一審敗訴後便未上訴,因此該判決的見解是否經得起上級法院的考驗,也已無從考究。

六、結語

中國大陸專利法第62條的現有技術抗辯制度,係為了節約程序以免於等待專利復審委員會宣告專利權無效,因此現有技術抗辯之制度不應超出得提起無效宣告之範圍,換言之,當涉外在先專利無法用於對專利權提起無效宣告時,現有技術抗辯也不應將現有技術擴大到涉外在先專利,否則便有違立法之意旨;然,縱使該文章及判決有諸多疑點,並且明顯違反專利法之內容,但該判決之作成係不爭之事實,因此專利申請人就同一內容在不同國家申請之布局方面,為免徒增訴訟之繁雜,仍應小心謹慎,並可善用優先權之制度,以避免落入該判決之情形。