壹、前言:美國「新穎性」歷史百年沿革中的有趣小故事

「如果我把發明寫在一本筆記裡,放進圖書館的書架上十分鐘,沒人看過就收回來,會喪失新穎性嗎?」這個問題乍聽之下頗荒謬,但它卻精準指出了一個歷經百年演化的法律邏輯核心—專利新穎性的「公開」概念。

專利法的目的,在於獎勵創新與促進技術公開。然而,若某技術已經存在並為公眾可得,法律便不應再以壟斷方式回報給申請人。因此,「是否已公開」成為新穎性審查中的關鍵指標。

相信所有的專利從業人員,對新穎性之規定及運用均瞭若指掌,但你曾想過,在此規定成形前究竟發生過什麼有趣的故事嗎?今天我們就來聊聊美國法中的數個充滿故事性的經典判例,從藏在馬甲裡的鋼片、靜靜躺在圖書館裡的學術論文到沒人檢索得到的學生報告,這些故事構成了今日「公開」定義的法律骨架。這些案件的發明人,或浪漫、或粗心、或無奈,終究走上了喪失新穎性的命運,卻會讓我們對「專利公開」的內涵有更深的認識。

貳、美國專利法中「公開」的發展

一、愛情的代價:送給戀人的發明,毀了專利新穎性:Egbert v. Lippmann, 104 U.S. 333 (1881)

1855年,一位溫柔的年輕工程師Samuel Barnes剛發明出一種改良型的束身衣鋼片,比當時市場上的更堅固且不易折斷。正好,他的密友也是心儀對象的Frances Egbert和她的閨密MissCugier,一直在抱怨市售鋼帶用沒多久就會斷。Barnes一聽,當場便承諾做一副不會斷裂的的鋼片。

不久後,他親手打造了鋼片,送給Frances。Frances開心地穿上,從此一穿就是好幾年。幾年後,Barnes又送她第二副。當束身衣磨損了,她就剪開縫線,把鋼片取出來,裝進新的束身衣裡,這麼來回用了好幾次。那是一段甜蜜的時光,他們之後結婚,成為夫妻。

但十幾年後,一場訴訟揭開這段往事。這時,Barnes才在1866年提出專利申請,並聲稱他對鋼片擁有發明權,要求禁止他人仿造。然而,被告反駁:「這項發明早就被你老婆用過多年,屬公開使用。根本不該再拿來申請專利。」

法院回顧證據,發現一切皆出自Barnes本人同意與允許。Frances的證詞明白說明,那些鋼片並非實驗用,也沒有要求她保密,更沒有限制她能否向他人展示。甚至有次,她還親自剪開束身衣,把鋼片拿給一位朋友看,Barnes也當場解說製作方法。

所以,美國最高法院第一次明確指出:「即使是隱密的使用,只要是自由使用且未保密,就算公開。」

這個觀點至今仍深深影響美國與多數國家的新穎性判斷。這不是一場純粹的法律爭訟,而是一段牽涉感情與發明的交錯命運。將自己設計的鋼片送給了女友使用—無保密協議。這片鋼片藏於束身衣之中,外人根本無法看見,但仍構成「公開使用」。法院認為,當你將發明交給他人自由使用,哪怕只是給一人、哪怕她是你的戀人,只要未限制保密,就構成公開。

法院判決重點:

「“If an inventor, having made his device, gives or sells it to another, to be used by the donee or vendee without limitation or restriction or injunction of secrecy and it is so used, such use is public even though the use and knowledge of the use may be confined to one person.”如果發明人在完成裝置後,毫無限制或保密義務地送給或銷售給他人使用,即使這個使用僅限於一人、也僅限於那個人知情,只要其被使用,就是『公開使用』。」

「“Some inventions are by their very character only capable of being used where they cannot be seen or observed by the public eye. … Nevertheless if its inventor sells a machine of which his invention forms a part … and allows it to be used without restriction of any kind, the use is a public one.” 有些發明本質上就是安裝在不易被公眾看到的地方(例如藏在機器裡的軸或齒輪)。但若發明人將這部機器賣出,且未設任何限制,那這樣的使用即屬於『公開使用』。」

愛情有保質期,但新穎性沒有。這段未經保護的情感交付,成了Barnes專利命運的終點。

二、書架上的博士論文成為致命prior art: In re Hall, 781 F.2d 897 (Fed. Cir. 1986)

一百多年後又發生了一個故事。表面上只是關於一篇沒被實際讀過的博士論文,實則深刻地定義了「公開」的法律意涵—不在於有沒有人實際讀到,而在於它是否能被讀到。

事情起於一件核駁專利申請,其中的技術早在申請前一年,便已由德國學者Peter Foldi發表於弗萊堡大學 (Freiburg University) 的一篇博士論文中。問題在於:該論文雖然被圖書館接收,但並無具體證據顯示其在專利申請日前已正式編目上架。然而,根據圖書館館員的宣誓書表示,依照圖書館一貫的標準作業流程,該論文很可能在接收後數週內即完成編目,並可供公眾查閱。因此,法院推定該論文早於申請日即處於可供查閱的狀態,構成新穎性喪失的先前技術 (prior art)。

聯邦巡迴法院支持了USPTO的決定。法院指出:「公眾可及性」(public accessibility) 才是判定是否為「印刷出版物」的核心,無需證明有人實際看到、引用、複製或理解。只要該文獻已被收錄在可供搜尋的圖書館系統中,即便深埋書架無人問津,法律上也視為進入公眾領域,發明人便無法再據此請求保護。

此案的影響深遠。它提醒我們,在專利制度中,只要資料處於一個「有機會得知」的狀態,不論實際是否有人看過,即會構成公開而喪失新穎性。

法院判決重點:

「"The key inquiry is whether or not a reference is publicly accessible."關鍵的判斷標準是該文獻是否『可供公眾取得』。」

「"Once accessibility is proven, it is unnecessary to show that anyone actually looked at the document." 一旦證明該文獻是可取得的,無需再證明有任何人實際查閱過該文件。」

三、藏在鞋盒裡的秘密:存放於圖書館的論文未必是公開資訊:In re Cronyn, 890 F.2d 1158 (Fed. Cir. 1989)

上述的幾個經典案例,法院多次強調:只要發明曾以某種方式進入公眾可及範圍,即使沒有人實際查閱或發現,也可能構成新穎性喪失。

不過,1989年的 In re Cronyn 案則為這項原則畫下了一道界線,成為經典的反例。

這個案件的主角是一位化學教授。他申請了一項化合物專利,卻被USPTO以其三位學生數年前的畢業論文為由,認定該發明已被「公開」,從而喪失了新穎性。

這些論文確實依規定存放於學校圖書館及化學系圖書室中,且每篇論文都配有一張寫著學生姓名的卡片,共有450張。但問題在於:這些卡片不是依主題或關鍵字分類,而是按學生姓名排列,並且裝在化學系圖書室的一個「鞋盒」裡,法院指出,此並非圖書館系統正式管理的一部分。

只依「姓名」排列,缺乏主題分類或關鍵字檢索,也未被圖書館正式索引或編目。換言之,唯一的可供查找的資訊是學生的姓名,而這當然與學生論文的主題毫無關聯。而在前面提到的In re Hall 案中,「論文可供查閱」,則因為它已被編入索引、編目並上架。

法院強調,新穎性喪失的前提是資訊對公眾具有「實質可及性」—也就是說,必須有合理方式能讓相關領域的研究者透過主題檢索找到該內容。論文即便存在,若查無途徑,便不能算是真正「公開」。這種資訊儲存方式讓法院認為,一般研究人員即使對該技術領域有興趣,也不可能僅憑學生姓名去查找特定技術內容。

這與 In re Hall 的情況截然不同。在 Hall 案中,涉案論文雖也存放於學術機構,但有正式編目與主題索引,任何研究該技術領域的人都有機會透過圖書館檢索系統找到這篇論文。相比之下,Cronyn 案中的畢業論文深藏在鞋盒裡,無正式管道可供查找,缺乏實質可及性,無法視為有效公開。

這也與Egbert v. Lippmann案形成對比。在 Egbert 案中,法院認定即便一項發明只在私人間使用,只要未設保密義務,即可視為對公眾開放。而 Cronyn 案則說明,即使文件身處公共空間,也不代表公眾真的能發現它。

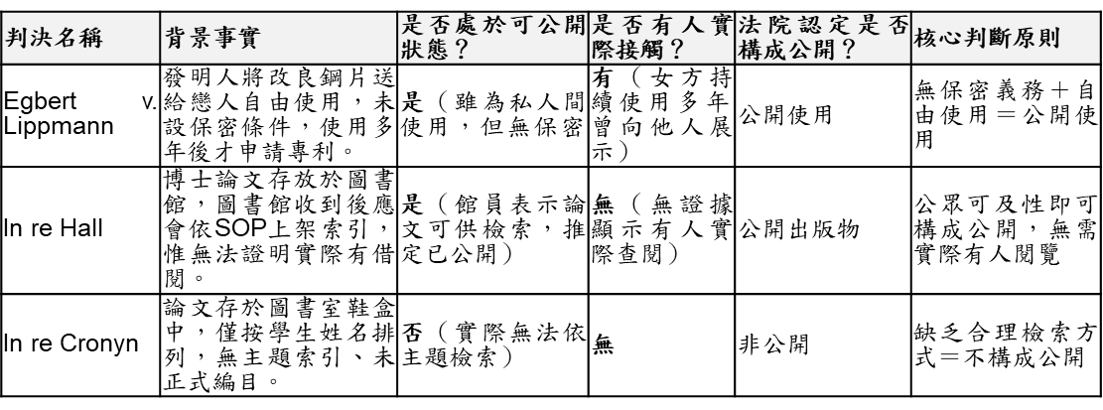

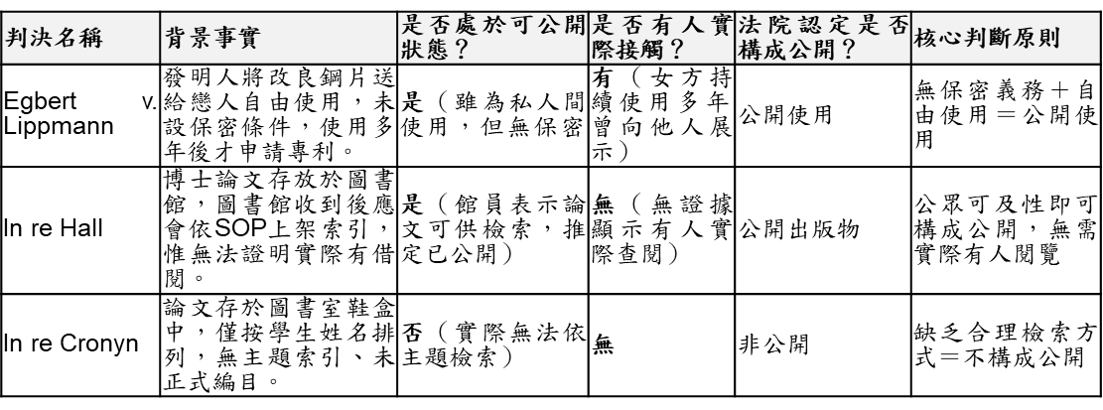

參、三大「公開性」判決比較表

肆、結語:你熟知的法律,背後其實藏著這些故事

讀到這裡,有沒有開始覺得台灣《專利法》中的公開定義突然變得很熟悉、很「有感」了呢?根據台灣專利審查基準,所謂「已見於刊物」指將文書或載有資訊之其他儲存媒體置於公眾得以閱覽而揭露技術內容,使該技術能為公眾得知之狀態,並不以公眾實際上已閱覽或已真正獲知其內容為必要,例如已將書籍、雜誌、學術論著置於圖書館之閱覽架或編列於圖書館之圖書目錄等情況均屬之。惟若有明確證據顯示該文書或載有資訊之其他儲存媒體尚未處於能為公眾得知之狀態,則不得認定其已公開,例如接觸期刊雜誌之原稿及刊印有出版日期之成品僅屬特定人者即屬之。此外,印有「內部文件」或「機密文件」等類似文字之文書,除非有明確證據顯示其已對外公開,不得認定能為公眾得知。

由此可知,今天我們所理解的「公開」與「新穎性」標準,並非單純源自於生硬的法律條文,而是透過長年案例累積與制度實踐逐步發展後的結果。透過法院如何認定實質可及性、使用是否受限、資訊揭露的程度等的判例,逐步塑造了新穎性與公開原則的邊界,而形成今日我們所熟知的公開標準與新穎性判斷基礎。而這些判例背後的故事,也是我們今天熟知的專利制度逐步成熟的歷史見證。

「如果我把發明寫在一本筆記裡,放進圖書館的書架上十分鐘,沒人看過就收回來,會喪失新穎性嗎?」這個問題乍聽之下頗荒謬,但它卻精準指出了一個歷經百年演化的法律邏輯核心—專利新穎性的「公開」概念。

專利法的目的,在於獎勵創新與促進技術公開。然而,若某技術已經存在並為公眾可得,法律便不應再以壟斷方式回報給申請人。因此,「是否已公開」成為新穎性審查中的關鍵指標。

相信所有的專利從業人員,對新穎性之規定及運用均瞭若指掌,但你曾想過,在此規定成形前究竟發生過什麼有趣的故事嗎?今天我們就來聊聊美國法中的數個充滿故事性的經典判例,從藏在馬甲裡的鋼片、靜靜躺在圖書館裡的學術論文到沒人檢索得到的學生報告,這些故事構成了今日「公開」定義的法律骨架。這些案件的發明人,或浪漫、或粗心、或無奈,終究走上了喪失新穎性的命運,卻會讓我們對「專利公開」的內涵有更深的認識。

貳、美國專利法中「公開」的發展

一、愛情的代價:送給戀人的發明,毀了專利新穎性:Egbert v. Lippmann, 104 U.S. 333 (1881)

1855年,一位溫柔的年輕工程師Samuel Barnes剛發明出一種改良型的束身衣鋼片,比當時市場上的更堅固且不易折斷。正好,他的密友也是心儀對象的Frances Egbert和她的閨密MissCugier,一直在抱怨市售鋼帶用沒多久就會斷。Barnes一聽,當場便承諾做一副不會斷裂的的鋼片。

不久後,他親手打造了鋼片,送給Frances。Frances開心地穿上,從此一穿就是好幾年。幾年後,Barnes又送她第二副。當束身衣磨損了,她就剪開縫線,把鋼片取出來,裝進新的束身衣裡,這麼來回用了好幾次。那是一段甜蜜的時光,他們之後結婚,成為夫妻。

但十幾年後,一場訴訟揭開這段往事。這時,Barnes才在1866年提出專利申請,並聲稱他對鋼片擁有發明權,要求禁止他人仿造。然而,被告反駁:「這項發明早就被你老婆用過多年,屬公開使用。根本不該再拿來申請專利。」

法院回顧證據,發現一切皆出自Barnes本人同意與允許。Frances的證詞明白說明,那些鋼片並非實驗用,也沒有要求她保密,更沒有限制她能否向他人展示。甚至有次,她還親自剪開束身衣,把鋼片拿給一位朋友看,Barnes也當場解說製作方法。

所以,美國最高法院第一次明確指出:「即使是隱密的使用,只要是自由使用且未保密,就算公開。」

這個觀點至今仍深深影響美國與多數國家的新穎性判斷。這不是一場純粹的法律爭訟,而是一段牽涉感情與發明的交錯命運。將自己設計的鋼片送給了女友使用—無保密協議。這片鋼片藏於束身衣之中,外人根本無法看見,但仍構成「公開使用」。法院認為,當你將發明交給他人自由使用,哪怕只是給一人、哪怕她是你的戀人,只要未限制保密,就構成公開。

法院判決重點:

「“If an inventor, having made his device, gives or sells it to another, to be used by the donee or vendee without limitation or restriction or injunction of secrecy and it is so used, such use is public even though the use and knowledge of the use may be confined to one person.”如果發明人在完成裝置後,毫無限制或保密義務地送給或銷售給他人使用,即使這個使用僅限於一人、也僅限於那個人知情,只要其被使用,就是『公開使用』。」

「“Some inventions are by their very character only capable of being used where they cannot be seen or observed by the public eye. … Nevertheless if its inventor sells a machine of which his invention forms a part … and allows it to be used without restriction of any kind, the use is a public one.” 有些發明本質上就是安裝在不易被公眾看到的地方(例如藏在機器裡的軸或齒輪)。但若發明人將這部機器賣出,且未設任何限制,那這樣的使用即屬於『公開使用』。」

愛情有保質期,但新穎性沒有。這段未經保護的情感交付,成了Barnes專利命運的終點。

二、書架上的博士論文成為致命prior art: In re Hall, 781 F.2d 897 (Fed. Cir. 1986)

一百多年後又發生了一個故事。表面上只是關於一篇沒被實際讀過的博士論文,實則深刻地定義了「公開」的法律意涵—不在於有沒有人實際讀到,而在於它是否能被讀到。

事情起於一件核駁專利申請,其中的技術早在申請前一年,便已由德國學者Peter Foldi發表於弗萊堡大學 (Freiburg University) 的一篇博士論文中。問題在於:該論文雖然被圖書館接收,但並無具體證據顯示其在專利申請日前已正式編目上架。然而,根據圖書館館員的宣誓書表示,依照圖書館一貫的標準作業流程,該論文很可能在接收後數週內即完成編目,並可供公眾查閱。因此,法院推定該論文早於申請日即處於可供查閱的狀態,構成新穎性喪失的先前技術 (prior art)。

聯邦巡迴法院支持了USPTO的決定。法院指出:「公眾可及性」(public accessibility) 才是判定是否為「印刷出版物」的核心,無需證明有人實際看到、引用、複製或理解。只要該文獻已被收錄在可供搜尋的圖書館系統中,即便深埋書架無人問津,法律上也視為進入公眾領域,發明人便無法再據此請求保護。

此案的影響深遠。它提醒我們,在專利制度中,只要資料處於一個「有機會得知」的狀態,不論實際是否有人看過,即會構成公開而喪失新穎性。

法院判決重點:

「"The key inquiry is whether or not a reference is publicly accessible."關鍵的判斷標準是該文獻是否『可供公眾取得』。」

「"Once accessibility is proven, it is unnecessary to show that anyone actually looked at the document." 一旦證明該文獻是可取得的,無需再證明有任何人實際查閱過該文件。」

三、藏在鞋盒裡的秘密:存放於圖書館的論文未必是公開資訊:In re Cronyn, 890 F.2d 1158 (Fed. Cir. 1989)

上述的幾個經典案例,法院多次強調:只要發明曾以某種方式進入公眾可及範圍,即使沒有人實際查閱或發現,也可能構成新穎性喪失。

不過,1989年的 In re Cronyn 案則為這項原則畫下了一道界線,成為經典的反例。

這個案件的主角是一位化學教授。他申請了一項化合物專利,卻被USPTO以其三位學生數年前的畢業論文為由,認定該發明已被「公開」,從而喪失了新穎性。

這些論文確實依規定存放於學校圖書館及化學系圖書室中,且每篇論文都配有一張寫著學生姓名的卡片,共有450張。但問題在於:這些卡片不是依主題或關鍵字分類,而是按學生姓名排列,並且裝在化學系圖書室的一個「鞋盒」裡,法院指出,此並非圖書館系統正式管理的一部分。

只依「姓名」排列,缺乏主題分類或關鍵字檢索,也未被圖書館正式索引或編目。換言之,唯一的可供查找的資訊是學生的姓名,而這當然與學生論文的主題毫無關聯。而在前面提到的In re Hall 案中,「論文可供查閱」,則因為它已被編入索引、編目並上架。

法院強調,新穎性喪失的前提是資訊對公眾具有「實質可及性」—也就是說,必須有合理方式能讓相關領域的研究者透過主題檢索找到該內容。論文即便存在,若查無途徑,便不能算是真正「公開」。這種資訊儲存方式讓法院認為,一般研究人員即使對該技術領域有興趣,也不可能僅憑學生姓名去查找特定技術內容。

這與 In re Hall 的情況截然不同。在 Hall 案中,涉案論文雖也存放於學術機構,但有正式編目與主題索引,任何研究該技術領域的人都有機會透過圖書館檢索系統找到這篇論文。相比之下,Cronyn 案中的畢業論文深藏在鞋盒裡,無正式管道可供查找,缺乏實質可及性,無法視為有效公開。

這也與Egbert v. Lippmann案形成對比。在 Egbert 案中,法院認定即便一項發明只在私人間使用,只要未設保密義務,即可視為對公眾開放。而 Cronyn 案則說明,即使文件身處公共空間,也不代表公眾真的能發現它。

參、三大「公開性」判決比較表

肆、結語:你熟知的法律,背後其實藏著這些故事

讀到這裡,有沒有開始覺得台灣《專利法》中的公開定義突然變得很熟悉、很「有感」了呢?根據台灣專利審查基準,所謂「已見於刊物」指將文書或載有資訊之其他儲存媒體置於公眾得以閱覽而揭露技術內容,使該技術能為公眾得知之狀態,並不以公眾實際上已閱覽或已真正獲知其內容為必要,例如已將書籍、雜誌、學術論著置於圖書館之閱覽架或編列於圖書館之圖書目錄等情況均屬之。惟若有明確證據顯示該文書或載有資訊之其他儲存媒體尚未處於能為公眾得知之狀態,則不得認定其已公開,例如接觸期刊雜誌之原稿及刊印有出版日期之成品僅屬特定人者即屬之。此外,印有「內部文件」或「機密文件」等類似文字之文書,除非有明確證據顯示其已對外公開,不得認定能為公眾得知。

由此可知,今天我們所理解的「公開」與「新穎性」標準,並非單純源自於生硬的法律條文,而是透過長年案例累積與制度實踐逐步發展後的結果。透過法院如何認定實質可及性、使用是否受限、資訊揭露的程度等的判例,逐步塑造了新穎性與公開原則的邊界,而形成今日我們所熟知的公開標準與新穎性判斷基礎。而這些判例背後的故事,也是我們今天熟知的專利制度逐步成熟的歷史見證。