地球公轉自轉運行並接收巨量陽光再加上大氣層及海洋的調節,可以說是晝夜交替四季分明生態繁茂的宜居樂土。伴隨文明增長,人類社會繁衍昌盛,對地球生態的影響日益擴大,所以必須走向永續發展的方向。

「確保環境的永續性」為聯合國2000年所提出且希望在2015年能達成8項千禧年發展目標 (Millennium Development Goals, MDGs) 中的一項,接著聯合國於2015年提出希望在2030年能達成的17項永續發展目標 (Sustainable Development Goals, SDGs) 中亦包括氣候行動之項目,其可細分為:「強化各國應對氣候變遷的適應力與災後復原力」、「將氣候變遷的應對措施納入國家政策、策略及規畫中」、及「建立應對氣候變遷的知識和能力」以應對氣候變遷(極端氣候)對生活的衝擊的影響,其中對於全球暖化的重視已逐漸成為共識。2015年經聯合國氣候峰會通過《巴黎協定》並發表「全球升溫1.5°C,關於全球比工業化前平均水平升高1.5°C的影響,及在加強全球應對氣候變化威脅、永續發展和消除貧窮工作的背景下相關全球溫室氣體排放路徑的特別報告」(簡稱SR15)其中二氧化碳排放量必須在2030年之前下降至2010年排放量的45%,並在2050年左右達到淨零排放;其他溫室氣體排放量(如一氧化二氮和甲烷)也須大幅減少,以維持升溫在1.5°C內的目標,而實現二氧化碳減排的方式主要以二氧化碳低排放的發電方式及電動交通工具為主。因此估計使用可再生能源產生的一次能源比例需增加到60%、使用煤炭的比例需下降至5%、使用石油的比例下降至13%。

雖然碳捕捉與封存是減少二氧化碳排放最直接的辦法,但是目前仍面臨成本高、需消耗能源、封存後的洩漏、封存所造成的環境成本等難題。這令人聯想到大自然關於碳捕捉與封存的自然方式,即埋在地底的煤礦/天然氣/石油,而使用這些被大自然封存的化石燃料的火力電力,卻是目前最經濟可靠的發電方式。以2022年而言,台灣的電力部門的碳排占比為60.95%,高於韓國 (50.82%)、日本 (45.86%)、德國 (37.02%)、美 (34.62%)等製造業國家,可見火力發電的需求仍高居不下。

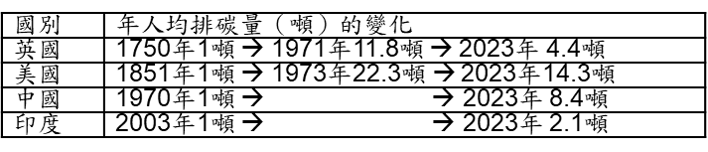

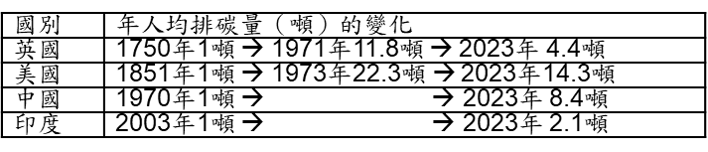

下表是關於主要國家的年人均排碳量的變化

可知:英國工業化最早,人均排碳量在1971年達到頂峰,2023年已下降至最高點的37%,美國人均排碳量在1973年達到頂峰,2023年已下降至最高點的64%,中國及印度2023年的人均排碳量仍未減緩,但是美國在2023年的人均排碳量仍是中國的1.7倍。可見要減少排碳量是一個冗長又不確定的過程。

目前除了水、風、及陽光之外還有許多替代火力發電的方向,例如第四代核能、綠氫、核融合、地熱等。但是第四代核能廠尚未能商業運轉,由陽光直接照射純水或海水來製氫的成本及效率仍需改進,核融合發電也尚未能實現,至於地熱開發雖久但規模仍然很小,所以短期內還是只能以核能(包含少數已商轉的第三代核能)、水力、風力、及太陽能來逐漸取代使用化石燃料的火力發電。

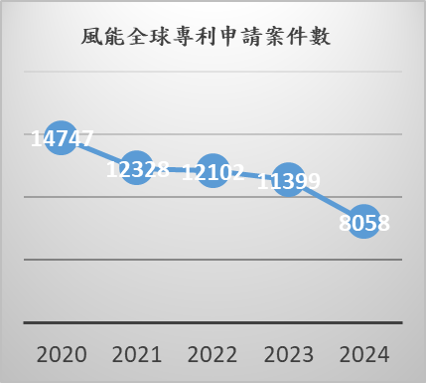

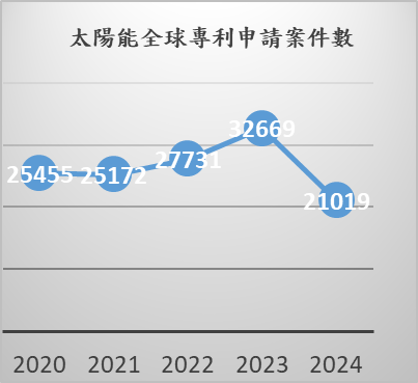

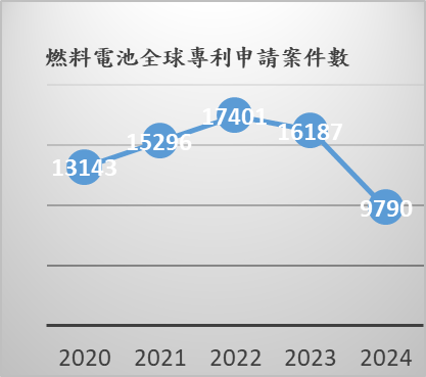

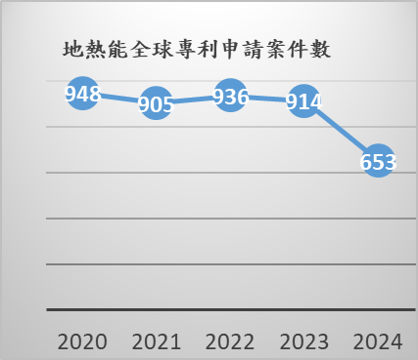

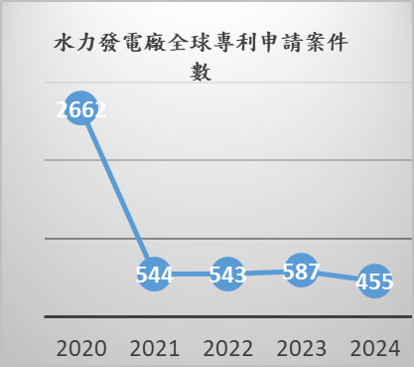

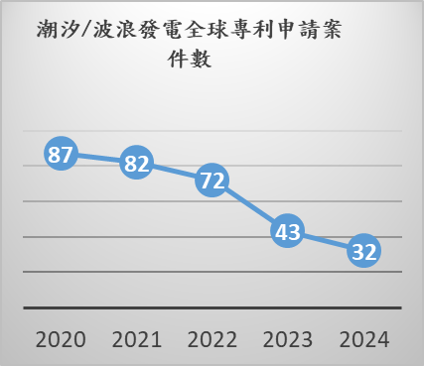

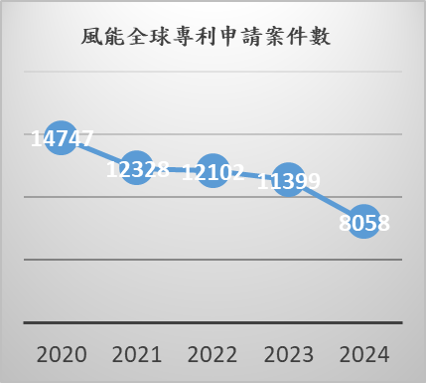

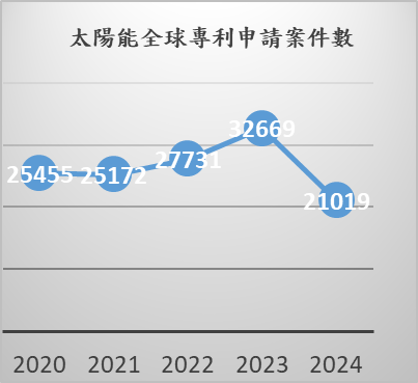

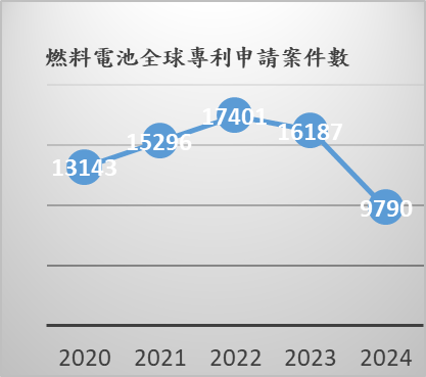

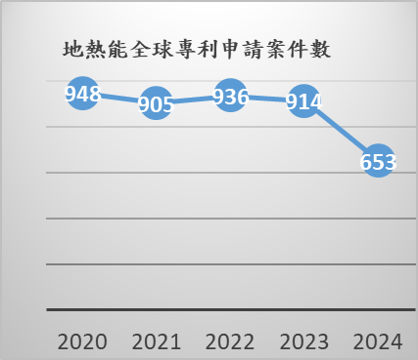

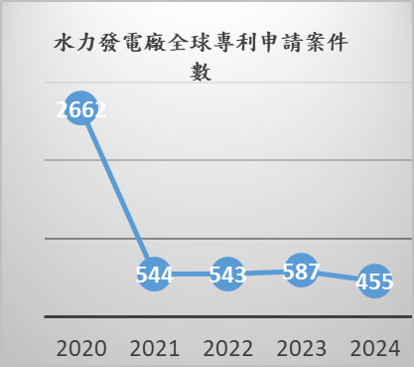

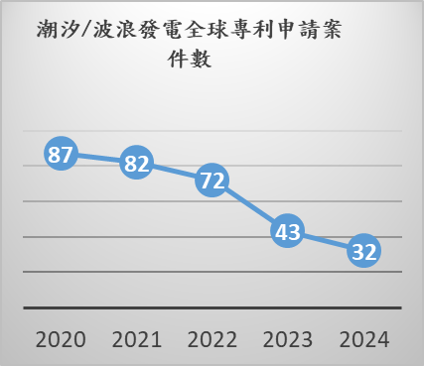

以下筆者根據「全球專利檢索系統」中的綠色技術專區的相關子項目分別作2020至2024年專利申請案數目的檢索及統計,其包括:太陽能、風能、燃料電池、地熱能、水力發電廠、潮汐/波浪發電等子項目。

由上述圖表可知,太陽能、風能、燃料電池的專利申請仍是目前技術發展主流;地熱能、水力發電次之,而潮汐/波浪發電的年申請案件數量則相對較少。

綜上,由綠色技術在全球專利申請案件量觀之,在確保環境永續性發展之議題上,預計太陽能、風能、及燃料電池的發展在未來仍將持續擴大,地熱能及水力發電廠的發展在未來將持平穩定,而潮汐/波浪發電未來的發展將較緩。

資料來源:

1. 展開永續生活的第一步——認識 SDG 13,採取對地球更好的氣候行動。

2. CO₂ emissions, our world in data.

3. 各國能源、電力供需結構比一比。

4. Aerosols: Small Particles with Big Climate Effects.

5. Why CO2 matters for climate change, BBC News.

6. How Ice Ages Happen.

https://www.youtube.com/watch?v=iA788usYNWA

「確保環境的永續性」為聯合國2000年所提出且希望在2015年能達成8項千禧年發展目標 (Millennium Development Goals, MDGs) 中的一項,接著聯合國於2015年提出希望在2030年能達成的17項永續發展目標 (Sustainable Development Goals, SDGs) 中亦包括氣候行動之項目,其可細分為:「強化各國應對氣候變遷的適應力與災後復原力」、「將氣候變遷的應對措施納入國家政策、策略及規畫中」、及「建立應對氣候變遷的知識和能力」以應對氣候變遷(極端氣候)對生活的衝擊的影響,其中對於全球暖化的重視已逐漸成為共識。2015年經聯合國氣候峰會通過《巴黎協定》並發表「全球升溫1.5°C,關於全球比工業化前平均水平升高1.5°C的影響,及在加強全球應對氣候變化威脅、永續發展和消除貧窮工作的背景下相關全球溫室氣體排放路徑的特別報告」(簡稱SR15)其中二氧化碳排放量必須在2030年之前下降至2010年排放量的45%,並在2050年左右達到淨零排放;其他溫室氣體排放量(如一氧化二氮和甲烷)也須大幅減少,以維持升溫在1.5°C內的目標,而實現二氧化碳減排的方式主要以二氧化碳低排放的發電方式及電動交通工具為主。因此估計使用可再生能源產生的一次能源比例需增加到60%、使用煤炭的比例需下降至5%、使用石油的比例下降至13%。

雖然碳捕捉與封存是減少二氧化碳排放最直接的辦法,但是目前仍面臨成本高、需消耗能源、封存後的洩漏、封存所造成的環境成本等難題。這令人聯想到大自然關於碳捕捉與封存的自然方式,即埋在地底的煤礦/天然氣/石油,而使用這些被大自然封存的化石燃料的火力電力,卻是目前最經濟可靠的發電方式。以2022年而言,台灣的電力部門的碳排占比為60.95%,高於韓國 (50.82%)、日本 (45.86%)、德國 (37.02%)、美 (34.62%)等製造業國家,可見火力發電的需求仍高居不下。

下表是關於主要國家的年人均排碳量的變化

可知:英國工業化最早,人均排碳量在1971年達到頂峰,2023年已下降至最高點的37%,美國人均排碳量在1973年達到頂峰,2023年已下降至最高點的64%,中國及印度2023年的人均排碳量仍未減緩,但是美國在2023年的人均排碳量仍是中國的1.7倍。可見要減少排碳量是一個冗長又不確定的過程。

目前除了水、風、及陽光之外還有許多替代火力發電的方向,例如第四代核能、綠氫、核融合、地熱等。但是第四代核能廠尚未能商業運轉,由陽光直接照射純水或海水來製氫的成本及效率仍需改進,核融合發電也尚未能實現,至於地熱開發雖久但規模仍然很小,所以短期內還是只能以核能(包含少數已商轉的第三代核能)、水力、風力、及太陽能來逐漸取代使用化石燃料的火力發電。

以下筆者根據「全球專利檢索系統」中的綠色技術專區的相關子項目分別作2020至2024年專利申請案數目的檢索及統計,其包括:太陽能、風能、燃料電池、地熱能、水力發電廠、潮汐/波浪發電等子項目。

由上述圖表可知,太陽能、風能、燃料電池的專利申請仍是目前技術發展主流;地熱能、水力發電次之,而潮汐/波浪發電的年申請案件數量則相對較少。

綜上,由綠色技術在全球專利申請案件量觀之,在確保環境永續性發展之議題上,預計太陽能、風能、及燃料電池的發展在未來仍將持續擴大,地熱能及水力發電廠的發展在未來將持平穩定,而潮汐/波浪發電未來的發展將較緩。

資料來源:

1. 展開永續生活的第一步——認識 SDG 13,採取對地球更好的氣候行動。

3. 各國能源、電力供需結構比一比。

https://www.youtube.com/watch?v=iA788usYNWA